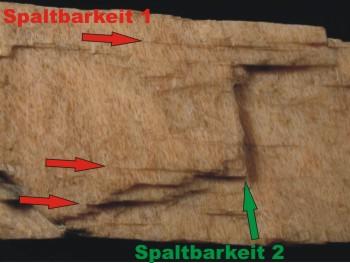

Mineralbestimmungskriterien - Spaltbarkeit

Perthitisch entmischter Kalifeldspatkristall mit 2 Spaltbarkeiten. © Sammlung Institut f. Geologische Wissenschaften, FU Berlin

Bildquelle: Britta Ernst

Der Begriff rührt von der Eigenart vieler Minerale her, bei mechanischer Beanspruchung entlang bestimmter Kristallgitterebenen zu zerfallen ("spalten"). Die Eigenschaft, gut spaltbar zu sein, findet sich auch in der Namansgebung von Mineralen wider (z. B. Kalkspat, Feldspat). Eine Spaltbarkeit ist daran zu erkennen, dass

- mehrere parallel verlaufende Spaltflächen existieren,

- die einzelne Fläche glatt und eben ist (und oft einen Glanz zeigt).

Spaltbarkeiten sind also Gitterebenen. Sie können parallel zu einer Außenfläche eines Kristalls (=Kristallfläche) verlaufen oder aber winklig an diese stoßen. Der Spaltwinkel zwischen Spaltebenenscharen kann ein bedeutsames Kriterium zur Unterscheidung von Mineralen sein, z. B. von Pyroxen (ca. 90°) und Amphibol (ca. 125° bzw 55°).

Minerale können mehr als eine Spaltbarkeit haben. Amphibole und Pyroxene verfügen über zwei Spaltbarkeiten, Plagioklase über drei und Kalifeldspäte über 6 (wobei 4 davon Absonderungen sind; Begriff Absonderung siehe unten). Dabei können sich die einzelnen Spaltbarkeiten in ihrer Qualität deutlich voneinander unterscheiden.

Die Qualität der Spaltbarkeit lässt sich in fünf Kategorien unterteilen:

- sehr vollkommen - Bsp.: Biotit, Gips

- vollkommen - Bsp.: Amphibole, Halit, Kalzit, Disthen

- gut - Bsp.: Feldspat

- deutlich - Bsp.: Orthopyroxene, Disthen

- schlecht

Schlagwörter

- Spaltbarkeit