Albit

Na[AlSi3O8]

Albit (Tuftane, Iveland/ Norwegen) © Sammlung Institut f. Geologische Wissenschaften, FU Berlin

Bestimmungsmerkmale

| Farbe | weiß, grau, grüngrau, blaugrau |

| Glanz | glasig |

| Transparenz | durchsichtig, durchscheinend |

| Spaltbarkeit | sehr gut nach (001), gut nach (010) |

| Bruch | uneben |

| Härte | 6 - 6,5 |

| Tenazität | spröde |

| Strich | weiß |

| Dichte | 2,61-2,63 |

| Löslichkeit | säureunlöslich |

Kristallographische Daten

| Kristallsystem | triklin |

| Kristallklasse | 1' |

Albit als Endglied und Mischkristall

Zur Chemie von Albit

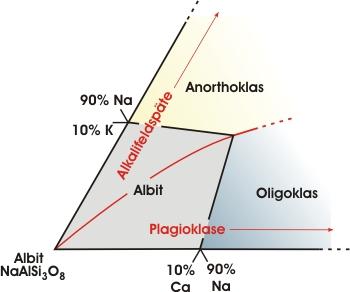

Albit gehört sowohl zu den Alkalifeldspäten als auch zu den Plagioklasen. Neben dem reinen Endglied NaAlSi3O8kann Albit bis zu 0,1 p.f.u. an K und Ca aufnehmen (siehe Grafik). Darüber hinaus können Ionen von Ba, Ti, Fe2+, Fe3+, Mg, Sr und Mn im Albit in Spuren eingebaut sein. Zu Umwandlungen kommt es besonders innerhalb der Feldspat-Reihen durch Entmischung, Transformation und Rekristallisation.

Kristallographische Angaben zu Albit

Tracht: Prismen, Tafeln

Habitus: körnige und dichte Aggregate

Zwillinge: sehr häufig polysynthetisch nach Albit-Gesetz

Einheitszelle: a=8,16Å b=12,87Å c=7,11Åa=93,45°;b=116,4°;g=90,28°;

Albit im Mikroskop

Farbe im Hellfeld: farblos

Interferenzfarbe: grau bis gelb 1. Ordnung

optischer Charakter: 2+

Relief: niedrig (n=1,53-1,54)

Doppelbrechung: 0,01

Wo kommt der Name des Minerals her?

Der Name Albit ist von lat. albus (weiß) abgeleitet.

Wo kommt das Mineral vor?

Albit kommt als weit verbreitetes gesteinsbildendes Mineral in sauren bis basischen Magmatiten sowie in Metamorphiten (z.B. in Grünschiefern) vor, selten sedimentär (in Arkosen) oder hydrothermal in Erzgängen.

Schlagwörter

- Albit, Bestimmungsmerkmal